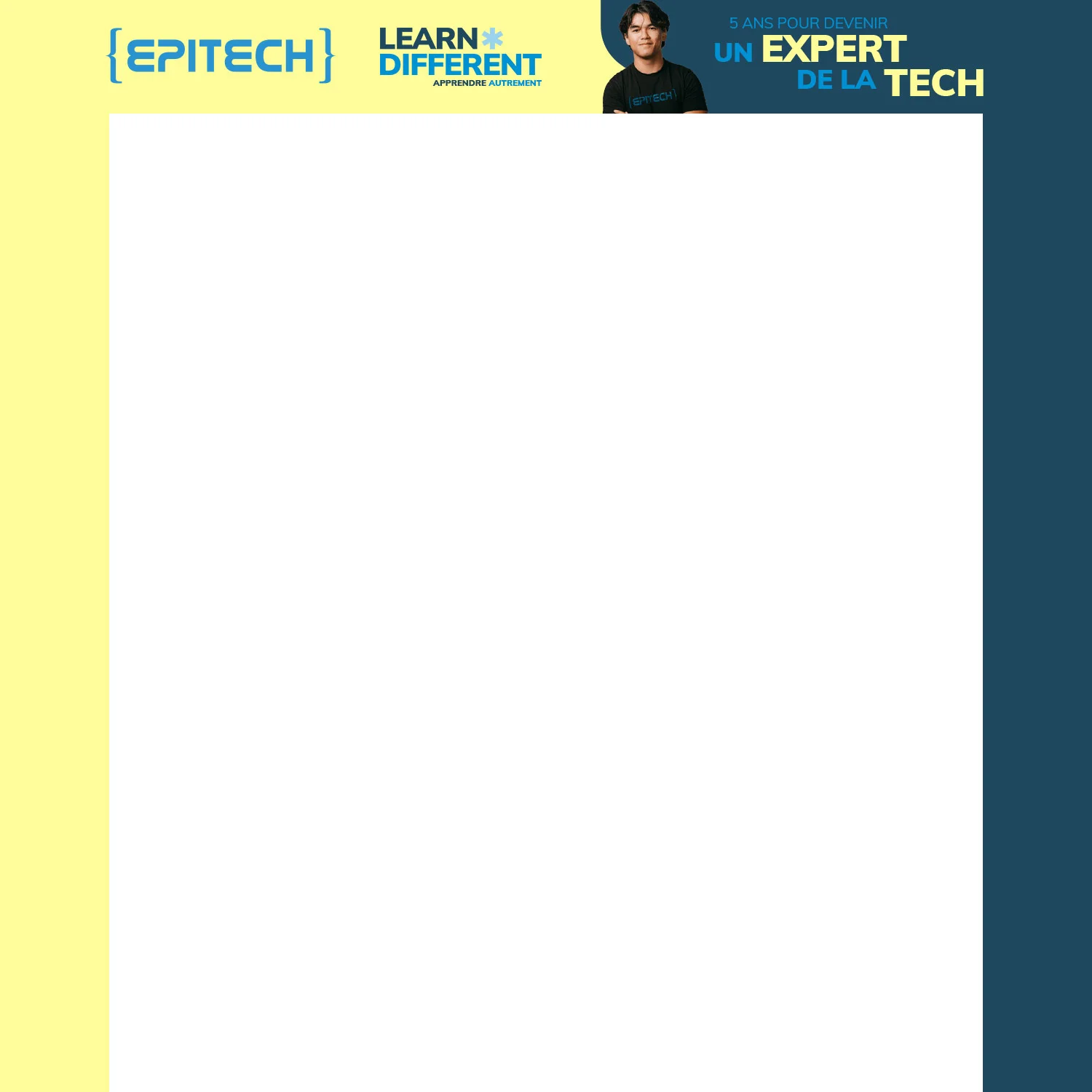

Comment tu parles ? Julien Barret, linguiste : "Dans le vocabulaire des jeunes, on retrouve des mots anciens"

En bref

- En résidence à l’université Sorbonne Paris Nord, Julien Barret répertorie les nouvelles expressions des jeunes.

- Après un premier livre en collaboration avec des lycéens, le linguiste capte la parole des étudiants à travers son podcast « Apprends les bails ».

- En décortiquant ces expressions, il cherche l’origine de ces nouveaux mots.

En s'intéressant aux vocables utilisés par les jeunes, souvent emprunts d'argot, peut-on réellement parler de nouveaux mots ?

Si on se demande comment se créent les nouveaux mots, il s'agit en général d'emprunts à d'autres langues et de néologismes, c'est-à-dire de termes fabriqués de toutes pièces. Le français s'est toujours nourri des langues étrangères, par exemple en empruntant à la Renaissance 7000 mots à l'italien. L'enseignement de l'école publique en France a été pensé par Jules Ferry. Pour uniformiser le langage, il a obligé les maîtres et les maîtresses à cesser d’utiliser leurs langues d’origine, comme l’occitan, l’alsacien, le breton… Aujourd’hui, notre lexique continue de se renouveler, notamment via des emprunts aux autres langues comme l’anglais, l’arabe, le romani, le créole antillais, mais aussi en puisant dans les argots africains comme le nouchi et le camfranglais. Dans le vocabulaire des jeunes, on retrouve aussi des mots de l’ancien français, comme « darons/daronnes », des sigles, des acronymes, des troncations avec des mots coupés comme « déter », pour « déterminé ». À l’université de Villetaneuse, il y a une grande mixité de populations et de langues, avec des jeunes ayant grandi dans le 93 ou en Île-de-France, et des étudiants nés à l’étranger. Lors de mes dernières interviews, j’ai rencontré une jeune venue de Madagascar et un jeune arrivé des Comores. Je pensais dans un premier temps qu’ils découvriraient les nouveaux mots que je leur présentais, alors que non, certains leur étaient familiers car ils les avaient découvert via TikTok. La force de la langue vient aussi de cette rapidité à évoluer. Les étudiants le racontent : dans une conversation entre amis, quelqu’un peut faire une faute ou détourner un mot. Puis, via les réseaux sociaux, cette nouvelle expression va devenir une tendance et se diffuser à grande échelle.

Après un livre, vous êtes passé au podcast...

...le podcast est, d’après moi, la meilleure forme pour mettre en valeur l’art oratoire. Il y a quelques années, j’avais déjà eu l’occasion de réaliser un programme audio dédié à la parole, pour le studio Majelan, appelé « Flow, l'atelier oratoire ». Avec l’audio, j’ai la possibilité d’aller plus loin dans mon projet « Apprends les bails », initié avec un lexique du 91 au format livre électronique : comment le mot se prononce ? Avec quelle sonorité ? Quelle intention anime les paroles des jeunes ? Étant en résidence pendant six mois à l'université Sorbonne Paris Nord, j'ai la chance de pouvoir prendre le temps de me balader dans les couloirs et d’aller à la rencontre des étudiants. J'ai envie de donner à entendre les voix des principaux concernés et de leur permettre d'être acteurs de ce projet. Au fil des interviews, je me suis confronté à une résistance des jeunes qui ne souhaitent pas être filmés. C'est dommage, la vidéo aurait été le bon format, car l’art oratoire passe aussi par l’image : le corps reste un élément essentiel à la prise de parole. Je souhaitais aussi que le projet final de cette résidence puisse s'inscrire dans le temps, en privilégiant le podcast plutôt qu'une conférence ou un livre par exemple, et que les jeunes puissent s’en emparer.

Bien que linguiste, il vous est nécessaire d'entendre les explications des jeunes pour comprendre leurs mots ?

Aller à leur rencontre m’a semblé être la démarche la plus évidente, la plus naturelle. J’aurais pu les contacter via les réseaux sociaux ou leur poser des questions par écrit, mais je souhaitais ancrer leurs réponses dans le lieu qui les entoure : l’université. Comme disent les jeunes, j’avais envie d’être « en vrai ». Aller sur le terrain est une méthode empirique chez les linguistes. À chaque fois que quelqu’un parle, il parle d’un endroit donné, selon son époque, son genre, son âge… En Seine-Saint-Denis, il y a une culture orale très présente, avec le rap, le stand-up, la rue… En interviewant les jeunes, je leur demande de se prêter à un exercice assez complexe : définir les mots qu’ils utilisent au quotidien est loin d’être facile. Certaines expressions, issues des réseaux sociaux, ont été déformées au fil des conversations et on ne retrouve pas toujours l’origine exacte. Je leur demande aussi de manier différents registre de langues, en traduisant leur argot dans un discours plus soutenu.